最近我看了几篇唱衰地摊商业的文章,说实话心里有些不是滋味。这种文章作者都有几个共同点,以偏概全:要么是早些年摆过摊,有些经验拿出来说现在摆摊和当年不同了,赚不到钱了。要么是没有实打实的好好经营过摊位,没用心,摆摊没超过一个月就失败了的,出来吐槽。还有人说,现在是信息和价格透明的时代,当下地摊商品因受网购平台的冲击,在价格上没有优势,摆地摊能把本钱赚回来就不错了。这些人之所以这样说,本质上是不了解市场有多大,不知道摆地摊的经营之道,更不了解地摊消费群体。我想先用几句话来说明,为什么地摊上有生意可做,再说地摊消费者画像。

首先,人们为什么要在地摊上购物?有三个主要原因:

第一,地摊商业的特质是「随手购」,方便快捷,让消费者「所见就所得」。我前面说过,地摊货没有大宗物品也没有名牌产品,都是基础民生所需。消费者看到需要的、喜爱的商品马上就能购买,不会犹豫。没有价格心理决策的必要,也不会掏出手机打开网购APP比价。而且地摊购物不会浪费时间,不用到超市排队结账也不用查快递信息看包裹到哪了。

其次,地摊业务种类繁多、形式多样,一条商贩街上各色摊位能满足顾客所有需求。与网购、超市菜市场购物有明显的差异化,是下沉式综合市场,也就是最能满足民生底层需求的市场,是商业服务的补充。

第三,逛地摊是购物+休闲的消费行为,人们把逛地摊、逛早市、逛夜市,当做既满足购物需求又满足娱乐需求的方式。商品种类繁多、价格低廉、能砍价划价、能觉得占便宜、能吃能玩能购物,不仅能淘旧货,还能闲置物品置换,这是在其他购物场所体会不到的乐趣。不是有人说么,「人群穿梭在地摊间,熙熙攘攘,展现出升腾的城市烟火气。如果有什么不开心的事,就去找一个热闹的夜市逛逛,烟火人情,有一种非常神奇的治愈功能,而夜市里的世间百态,则是一道最过瘾的下酒好菜。」

大家思考过没有,在中国有多少人以摆摊为职业,养活了一家人?摆摊是辛苦活儿,赚钱的人没时间和精力在网上说,谢邀,我赚了多少跟你分享经验。如同创业开公司一样,谁会上网说我赚了多少钱炫富?反而是失败了的人更愿意在网上吐槽。所以,别被带跑偏了。人们常说,「创业维艰、九死一生」,摆摊也是创业,只是成本很小,门槛很低,不用注册公司,实际上摆摊与创业经营公司一样,产品、模式、营销、客户,都要面面俱到,只是规模小而已,是创业2.0版。

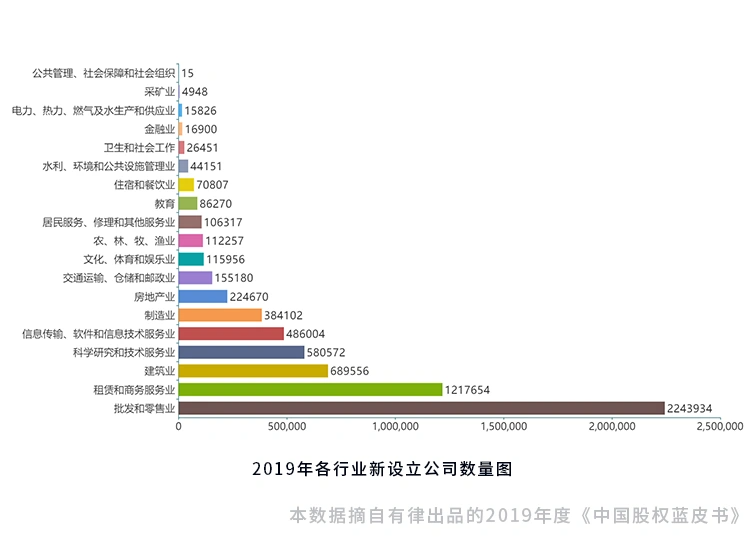

既然那么多人在说创业开公司不赚钱,为什么每年新公司注册量持续上升?《中国股权蓝皮书》里显示,单是2019年,在所谓的「经济寒冬」里,全国新注册的各种类型公司持续增长。因为经商就是适者生存,寒冬中死掉的是本就做不好做不大的项目。去年一年,全国就有6511001家新公司注册,不但数量庞大,里面还有可深度挖掘的信息。你知道设立新公司最多的行业是什么吗?不是科技业、教育业,而是批发和零售业,一年新增公司超过了220万家。这代表了什么,我想你已经明白了,不赚钱的生意不会有人干的。批发和零售行业是民生经济主要支柱,那与批发紧密联合形成上下游关系,同属于零售行业的摆地摊有没有生意可做?答案很明显了。

随着国家政策的推动,地摊经济的规范化运行,摆摊不是以前人们印象中:违法占道、脏乱差、被城管驱赶、卖假货和伪劣品的形态了,而是迎来了新时机,一个爆发的时代,人们做副业赚钱的机会增加了。

再让我们来看本质的核心,也就是本节我要讲的重点:地摊的消费者是多么庞大的群体,他们是谁?只要他们存在,地摊就有生意可做。

我之前说过,国家允许摆摊经营的地点很多,种类不同,抛开地铁站、广场、公园的客流量不提,因为那些人群不能定义为真正的地摊消费者,我们拿夜市来举例。以下数据来自各地市场营运方,对停车和交易量等方面的统计报道。2020年5月烟台「十字街」夜市开放以来日均流量1.5w人次;2019年济南环联夜市工作日的人流量每天在2万人次,周末可达到4万到5万人次;北京南锣鼓巷周末人流量在7万人次;河南开封鼓楼夜市单日客流达数万人次。还有国内其他知名的夜市场所,比如武汉吉庆街夜市、南宁中山路夜市、上海寿宁路夜市、长沙坡子街等等每天日均达到上万人次。摆地摊政策放松后,会有更多的消费者涌入。

接着说地摊消费者是谁。如果你关注商业,你就会看到或听到过,不论是电商平台还是社交平台,都在用「用户画像」这个词。指的是对用户、顾客群体的特点描绘与分析,用户画像越清晰,对商家来说越有利。在地摊界,咱们也有用户画像。消费者都有哪些人群?有什么样的特点?哪种人最有购买力,哪种人最喜欢砍价?知道了这些特点后,也能对你摆摊卖什么,做哪个人群的生意,如何与他们打交道,做出直接的参考。

有人说,地摊消费者有两种:图小便宜的人和图省事的人。其实,这种说法不严谨也太笼统,对你摆摊没有参考性,来地摊消费的顾客并不能按照一个统一的画像去分析。比如消费餐饮的和消费生活用品的就不一样,民以食为天,餐饮消费群体广泛。甭管是大学生还是开路虎的老板,饿了渴了,经过某个摊位了,闻着香,想吃就买了。买生活用品的则不一样,追求高品质生活质量的人不会来地摊买东西,一是怕质量不好,二是怕比电商平台价格还要低的货物是假货。如果拿电商平台的用户作比较,地摊消费者更类似于拼多多用户。

为了方便大家了解地摊消费者,我还联系了一些做常年经营的摊友,根据大家的经验做了个小总结。当然这些分析不是精准的,毕竟不是互联网平台大数据的计算,只是给你做个参考。

女性顾客占比高于六成40岁以下年轻顾客占比八成消费能力200元以下的顾客占八成中老年顾客以70后60后为主零售摊位前砍价的顾客超过八成

看完了上面的分析,我会在下面的内容里给大家分析下,不同群体的消费习惯、行为和心理。让你售卖的商品或服务更加贴合顾客所需,在有竞争的经营环境中抢夺顾客资源,为实现快速、精准地营销获客方式提供帮助。

在你正式摆摊时,还可以通过实践,细致观察消费者,不断完善用户画像,了解顾客需求,为他们提供个性化服务。从而不断优化商品、提高摊前停留时间、留存率及销量,实现精准营销。时间长了,可能就会得到一个精准画像,知道你的精准顾客群体是谁,牢牢住这部分人群。比如用我前面讲过的牛杂汤摊位来说,为什么生意还不错,是摸清了消费者画像。

他们是:25-40岁年轻人,喜欢逛夜店的,活跃时段在晚9点至凌晨1点的,经济能力中等以上的,在夜生活过后需要简单热食充饥的。掌握了这些信息,摆摊所做的一些行为都是以这个群体为主:摊位设置在酒吧门前,摊位广告招牌和吼货以吸引这类人群为主。食品特点是:温热、荤素搭配、少油,可以根据顾客口味添加配料。售价15元一碗,出摊时间是:晚上6点至凌晨2点,高峰时间段是4个小时。高峰期前要准备好两锅,增加一个人手,凌晨1点至2点边卖边收摊。

其实说了这么多,既不是经济学原理剖析,也不是什么大智慧,而是常年做小生意的经营之道。

我再来分享个深层次的分析:地摊界出手最快最大方的人群是谁?你肯定意想不到,是当爸爸的群体。我给你讲个案例你就明白了,你看看地摊界的经验是不是多年练摊练出来的。

有一年的十一国庆节,我提前在天津水上公园租了个摊位。为了节省成本,这个摊位是和一名搞教育培训的朋友老彭合租的。我卖货,他替他的培训机构做宣传招生。那个摊位处于儿童游乐区,所以消费者很精准,就是父母与孩童。了解了我前面讲的知识,我想你已经想到了,进什么货最合适。对,10岁以下的儿童玩具。事实确实如此,当时流行一种立体拼图玩具,材质是很轻的厚泡沫板,可以diy组装,能做出不同的造型。男生喜欢的飞机、坦克、汽车,女生喜欢的城堡、马车、糖果屋等,都有。结合我们前面讲过的技巧来分析,此时卖货赚到钱的可能性很高了。节假日、公园、客流量大、儿童玩具,所有的成功元素都组合在一起了。

好,现在我们来想想怎么进货。正常来讲,你会怎样进货?男孩女孩的款式五五开,或者根据造型不同,造型好看的多进一些,是吗?当时我也是这么想的,那时候我还没做爸爸,没懂里面的道理。老彭当时已经是个4岁女孩的爸爸了,喊我来水上公园卖玩具也是他出的主意。他对我说:「你多进一些女孩喜欢的款式,他们的爸爸会给她们多买。」刚开始我还不信,直接三连问:消费能力最高的不是妈妈们么?怎么成爸爸了?男孩女孩喜欢的款式还有比例之分?他说:「你这就不懂了吧?你听我的,照着做,瞧好吧。」

上午十点,入园的人多了,走到我们摊前的人,有一家三口的、有妈妈带孩子的、有爸爸带孩子的。让我意想不到的事儿发生了,有男孩指着摆好的飞机汽车样品说,我想要。他爸妈就说,你要什么要,你啥都想要,赶紧走。有女孩在摊位前停留,说想要玩具,当爸的二话不说掏钱就买。老彭一拍我肩膀,「怎么样,感受到了吧?现代父母和以前不一样了,男孩顽皮,父母不爱惯着。女孩则不同了,父母都愿意富养,小公主想要什么就给买什么。尤其是爸爸平时带孩子少,可得着花钱的机会了,绝不吝啬。」就这样,逢遇到爸爸独自带着闺女出来玩的,吼货的伙伴就引导着多买,反正价格也不高,这种拼图很轻便,大小就是A4纸那么大,很多爸爸一买就是好几套,让孩子有马车了再配个城堡。三天下来,从这种爸爸消费者身上赚到的钱占了销售额的一半,我特后悔没听老彭的多进些女孩子喜欢的货。从那以后,遇到相似的摆摊机会,这个现象从未出过错。我就知道了,消费者画像只是一个总结,消费者心理需要细细钻研,并不是表面看起来的那么简单,深层次分析还是很重要的。摆地摊就是现场零售,你了解消费者了,就能立竿见影见效益。

好,下一节我们就详细的讲地摊消费者行为特点与消费心理

服务说明:

(1)、资源来源于网络公开发表文件,所有资料仅供学习交流,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。;

(2)、积分仅用来维持网站运营,性质为用户友情赞助,并非购买文件费用(1元=1积分);

(3)、如遇百度网盘分享链接失效,可以在问答社区提交问题反馈,管理员都会及时处理的或将资料发送至您提交的邮箱;

(4)、不用担心不给资料,如果没有及时回复也不用担心,看到了都会发给您的!放心!

(5)、以上内容由网站用户发布,如有侵权,请联系我们立即删除!联系微信:295520529